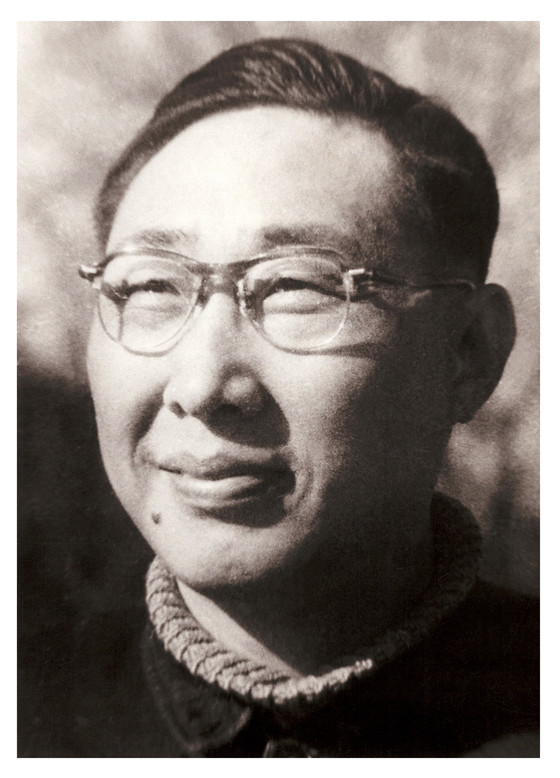

胡华(1921~1987)

2011年12月是中国共产党优秀党员、忠诚的共产主义战士、马克思主义历史学家和教育家、中国新民主主义革命史和中共党史学科的主要奠基人和开拓者、著名的宁波籍中共党史人物胡华诞辰90周年。作为蜚声中外的著名学者,胡华16岁离开家乡参加革命,从陕北公学毕业后,在华北联大、华北大学、中国人民大学从事马克思主义理论和中国革命史、中共党史的教学与研究工作近半个世纪,为发展祖国的教育事业和社会科学事业,繁荣历史研究,特别是中共党史的研究,不遗余力,勤奋工作,直至生命的最后一息。

创办《战时大众》获得毛泽东亲笔赞誉

1921年12月16日,胡华出生在浙江省奉化县大桥镇北街村,曾名胡家骅。父亲胡明伦,店员出身,为当地盐署庶务,正直守身,擅长诗书画。母亲钟惠梅,出身农民,勤劳俭朴,克己助人。胡华的童年因时局动荡、社会混乱,生活十分艰难。1934年秋,13岁的胡华从奉化县立锦溪小学高小毕业,考入奉化县立初中。至1937年夏,他在奉化中学度过了整整三年。

胡华入校后,用心求学,前两年每学期都获得学校颁发的“品学兼优”奖状。在轰轰烈烈的全国抗日爱国运动特别是在北平一二九运动的影响下,胡华开始关注民族危亡,经常阅读《申报》、《大公报》、邹韬奋主编的《大众生活》、生活书店出版的《青年自学丛书》、鲁迅著作等进步书刊,萌发了抗日救亡、追求革命,反对国民党蒋介石反动统治的思想。期间,胡华曾以墙报主编的身份在学校出专刊抨击当局灌输“法西斯精神”,带领学生抵制统一童子军着装。还组织同学向县政府请愿,发表挽留校长声明,抗议当局将有不满蒋介石言论的校长汪芝盛撤职。

1937年秋,胡华考入浙江省立高等师范(附设于慈溪锦堂师范)就读。因日军进犯,同年底杭州沦陷,高师被迫停办。面对空前严重的民族危机,取得高师肄业证书返回家乡的胡华,与奉化中学校友共同发起组织有450余人参加的“醒民剧社”抗日宣传队,在中共浙东临时特委的指导下,深入乡镇宣传抗日。同时,铅印出版9期当时奉化唯一的救亡刊物《醒民刊》。1938年春,根据浙东临特委关于选送一批青年去陕北学习的意见,胡华积极联络包括自己在内共8名同学准备奔赴延安。到5月初,由于有的家人阻拦,有的没有路费,结果只有邬汝蛟、张林冬(女)、洪启华等四青年启程。胡华也因路费问题未能同行。

随后,胡华和中共奉化县委委员、宣传部长詹步行取得联系。在詹步行指导下,胡华和严圣荪、方宗惠、陈天健等同学凑钱创办一种适用于农村宣传中国共产党抗日主张和抗战近况的通俗小报《战时大众》。用奉化方言编写的这个小报,每三日刊出,开始自行刻写油印,每份售三枚铜板,粗通文字的人就能看懂,很受大家欢迎。后来改为铅印,由大桥镇九芳斋印刷厂承印,印数扩大到500份,为当时国民党官办的《奉化新闻》报从未达到的数字。胡华从主编、校对到发行以至会计,什么都管,忙得不亦乐乎。他把每期《战时大众》报,寄一份给在延安的毛泽东。1938年7月间,胡华收到毛泽东的亲笔信,信封竖写“浙江奉化,战时大众报社大启”,下署“毛缄”,加盖“陕西肤施(即延安)”邮戳;两张信笺也是直式毛笔书写,字体较大。内容是:“战时大众报执事先生:收到贵报。你们用通俗的文字,向人民大众进行抗日救亡的宣传,这一工作很好。希望报纸由宣传工作,进而起到组织群众的作用。此致 敬礼!毛泽东”。

毛泽东的来信,给予胡华极大的鼓舞和感召。8月初,胡华考取奉化县萧王庙镇公所事务员,以镇公所名义在群众中宣传抗战,同时筹集赴陕北的路费。10月5日由浙东地方党组织介绍,胡华与校友张岱一道启程赴陕。经长沙、武汉八路军办事处,历尽千辛万苦,终于11月7日到达了陕甘宁边区,进入旬邑县的陕北公学普通班学习。1939年2月,他又考入陕北公学高级研究班。同月,刚进入18岁的胡华加入了中国共产党。

陕北公学是“七七事变”后,为造就成千上万的革命干部,满足抗日民族解放战争的需要,由中共中央直接领导创办的一所革命的大学。在陕北公学,胡华以惊人的速度读完马克思恩格斯的主要经典著作、列宁选集、斯大林选集和当时所有能找到的毛泽东著作以及政治经济学、哲学选辑、耶鲁斯拉夫斯基的《联共党史》等书,数次参加学校的大型军事演习,并于6月提前毕业。

编著《中国新民主主义革命史》发行数百万册

1939年夏,根据抗日战争形势发展的需要,中共中央决定将陕北公学、鲁迅艺术学院、延安工人学校、安吴堡战时青年训练班等四校合并,成立华北联合大学;开赴敌后抗日前线,坚持华北抗战,开展国防教育。6月下旬,胡华随陕北公学师生由旬邑赴延安。在延安,胡华聆听了毛泽东作的后来发表为《<共产党人>发刊词》的报告和周恩来作的国际形势和抗日战争形势报告,参加了中共中央为陕北公学师生代表举行的、毛泽东和中央政治局委员及中央各部门负责人出席的欢送晚会。

7月中旬,在华北联大校长成仿吾、抗大负责人罗瑞卿等率领下,胡华随华北联大和抗大师生,背负行囊从延安出发奔赴前方。征途3000多里,跋山涉水,历尽艰辛。跨越同蒲铁路日伪封锁线时,大家冒着生命危险趁着夜色急行军,一口气就是140里。10月中旬胡华所在的队伍到达晋察冀敌后抗日根据地,开始在胭脂河畔的河北省阜平县城南庄落脚建校。当时被华北联大教务长江隆基誉为“马列主义理论队伍的新生力量”的胡华,被分配到华北联大政治理论研究室中国革命问题研究组。从此,胡华开始了中国革命史教学与研究的漫长生涯。

1940年4月,还不到20岁的胡华已登上大学讲台,开始在华北联大担任《中国近代革命运动史》教员。为配合学习毛泽东《新民主主义论》,胡华结合敌后战场形势,从理论到实践进行国情和党的方针政策的教学,先后讲授“中国近代革命史”、“中国革命基本问题”、“中国通史”等课程。这对促使当时广大知识分子革命化起了很大的作用。在这期间,他还兼任区队长和党的支部、总支部工作,经常带领学员同地方游击队一起参加反“扫荡”斗争,足迹遍及北岳恒山地区。日本投降后,胡华一度被派往张家口市从事新解放城市的工人运动。他积极参与筹备张家口市总工会,先后担任总工会宣传部副部长、部长,出色地指导和组织了张家口工人的反奸清算斗争和生产竞赛运动。

1946年12月胡华从张家口重返华北联大,并任教育学院党总支副书记、史地系副主任。之后他先后率华北联大学生参加了河北省束鹿县的土地改革运动,担任华北联大中国近代史研究室主任。随着解放战争的节节胜利,1948年5月中共中央决定将华北联大与北方大学合并成立华北大学,以便集中力量扩大办学规模,为迎接全国解放培养大批建设干部。在此形势下,胡华担任华北大学中共党史教学组组长,并兼任吴玉章校长的学术助手。1949年5月华北大学出版了由胡华编写的教材《中国近代革命史讲话初稿》,该书就是后来《中国新民主主义革命史》的雏形。

新中国诞生后,1950年3月人民出版社正式出版由胡华在战火硝烟中保存下来、在长期教学中积累起来的历史资料编著的《中国新民主主义革命史》(初稿)。一时风行全国,影响很大。从此,新民主主义革命史就成了一门专门的学科,成为最重要的政治理论课程之一。后来,在纪念新中国成立60周年之际,中国青年出版社再版胡华生前所著《中国新民主主义革命史》一书,这已经是该书第15次出版。封面上赞誉此书为:“一部中国新民主主义历史之奠基之作;一部了解中国革命和中国共产党的必读之作;一部问世于新中国诞生之际,译为多种文字、发行数百万册的传世之作。”这是对作者及其著作最切实的、最公正的评价,揭示了该书所蕴藏着的思想财富和学术价值。

成为中共党史学科建设的开路先锋

1950年10月,为了培养具有马克思列宁主义素养和专业知识的新中国的建设人才,根据中共中央决定,以华北大学为基础,合并中国政法大学,调来华北人民革命大学部分干部,在北京组建了中国人民大学,这是新中国的第一所综合性国立大学。胡华参与了中国人民大学的初创。

1952年以后,新民主主义革命史课逐渐转化为中共党史课。为了适应新的情况,胡华参与主持创建了中国人民大学中共党史系,并主编《中国革命史讲义》。按照中宣部与教育部的要求,他还参与为全国理论宣传教育战线培养人才以及为各高校中国革命史、中共党史课程提供教材及辅教资料的编写和辅导工作。1956年2月,胡华与翦伯赞、邵循正合著的《中国历史概要》由人民出版社出版,外文出版社同时出版英、法、德文本。这是新中国第一本简明中国通史。

从1950年到上世纪60年代初,胡华先后担任中国人民大学中国革命史教研室副主任、中共党史教研室主任等。先后被评为副教授、教授,兼任中国科学院中国近代史研究所学术委员会委员、中国史学会中国现代史组副组长;应聘为第一届全国政协学习委员会学习干事,在周恩来直接领导下,参与组织政协人士的理论学习。为适应新中国社会各界包括高等院校的需要,胡华以极大的热情,广泛地向干部、群众和学生进行党的历史、方针政策的教育讲座和广播电台播讲。

1964年夏始,胡华受到“左”倾错误的打击,被批判为“教条主义”、“修正主义”;继而遭受林彪、“四人帮”的迫害,被扣上“资产阶级反动学术权威”等帽子,挨批斗、关“牛棚”。在逆境中,他始终坚持共产党员的党性原则,以历史学家的深刻洞察力,坚守信仰,坚持信念。

林彪事件后,1972年春在周恩来的指示下,胡华从江西省余江县“五七”干校返京担任中国革命博物馆顾问,在党史陈列的许多重大历史问题的调研中竭力抵制林彪、“四人帮”的谎言,坚持实事求是的原则。“文化大革命”后期,他投入周恩来革命经历和理论贡献的搜集、整理和宣传,为研究和弘扬周恩来光辉革命事迹和精神做出了开拓性的贡献。

粉碎“四人帮”后,胡华率先在全国党史界冲破禁区,拨乱反正,为恢复党的历史的本来面目,为捍卫党史的科学性、纯洁性,不辞劳苦地四处讲演,并以史学家的卓识向中央领导坦陈己见,呼吁纠正党在历史上“左”的错误,并坚决拥护党的十一届三中全会实事求是的马克思主义思想政治路线。

1978年4月,曾在“文化大革命”中停办了近8年的中国人民大学复校开学,胡华重登中国人民大学讲台。此后,胡华先后担任中国人民大学中共党史系主任、名誉主任,博士生导师,中共中央党史资料征集委员会委员,国务院学位委员会学科评议组成员、政治学分组召集人,中国史学会常务理事,《中国大百科全书》历史学编委、科学社会主义卷编委兼“社会主义在中国卷”主编,北京市人大代表、北京市高校职称评定委员会副主任、北京历史学会副会长、中国国际交流协会理事等。

在百忙中,胡华重新修订了曾由他主编的《中国革命史讲义》,与翦伯赞、邵循正合著的《中国历史概要》;增订了由他编著的《中国新民主主义革命史》;潜心主编了《中国社会主义革命和建设史讲义》、《五四时期的历史人物》、《周恩来的思想及理论贡献》;编著了《南昌起义史话》、《青少年时期的周恩来同志》等一大批史著。他为新民主主义革命史和中共党史编写了许多教材、讲义和各种教学参考资料,其中正式出版的讲义实际上成了全国通用的教科书。

改革开放新时期,迎来了党史事业新的春天。随着拨乱反正而后全国安定团结局面的出现,胡华的工作热情和写作热情都达到了新的高峰。为了推进党史这门学科的前进,他发起并组织成立当时较早的群众性的党史学术组织即全国中共党史人物研究会,担任常务副会长。确定以编写《中共党史人物传》为中心任务,由他亲任主编。大型丛书《中共党史人物传》(50卷),1986年获全国优秀畅销书奖,胡华获最佳主编奖;1987年又获吴玉章奖金历史学一等奖,在海内外被译成多种文字转载或出版。他还发起并参与成立了全国中共党史研究会(后改称中国中共党史学会),担任常务副会长并多次组织相关的全国性的重大学术活动。

胡华致力于促进中国革命史、中共党史的国际学术交流,组织和接待了多位来华访问的国外学者并赴美国、澳大利亚等国家讲学。上世纪80年代,曾奉中央领导嘱托,鼎力帮助索尔兹伯里先生(美)完成《长征——前所未闻的故事》一书,向世界宣传中国工农红军伟大的长征。

从抗日战争、解放战争时期,到新中国诞生后的社会主义革命和建设时期直至改革开放的年代,半个世纪风云历程,胡华从一个爱国学生成长为一个坚定的革命者,进而成为一个成就卓著的中国革命史家。他毕生坚定不移地从事马克思主义理论和中国革命史、中共党史的教学与研究,在中共党史学科的教学岗位上,循循善诱、教书育人,培养了大量党的优秀干部和教学、科研骨干以及理论宣传人才,并使这门课程得以在全国各高等院校以及其他学校普遍开设。他一生不计其数的讲稿、书信、笔记、访问记录,是记录反映中共党史和学科史的宝贵财富。

1987年冬,患病中的胡华应《党史纵横》编辑部之约,正在着手起草为该刊撰写的文稿,但病情突然恶化。12月14日,胡华因患肝癌不幸在上海逝世,享年66岁。他的骨灰安葬于家乡浙江省奉化县郊外,碑铭:“生是奋斗,死是休息”。

(执笔:胡国忠 原载《足迹》2102年第2期)